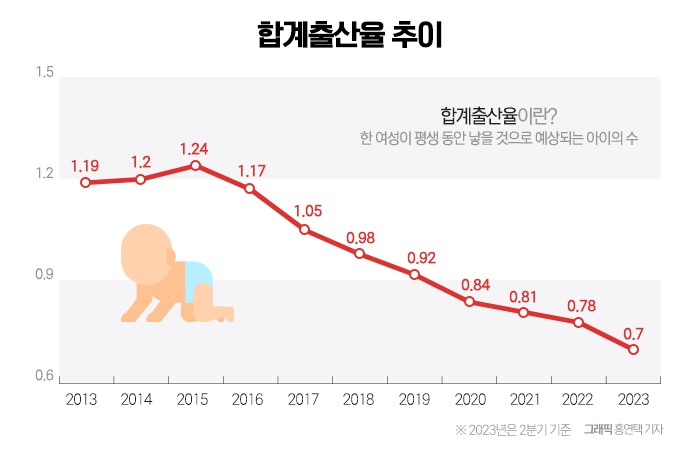

0을 향해 가고 있는 출산율을 끌어올리기 위해 정부에서는 다양한 정책을 펼치고 있다. 정책 중에는 아이를 낳고, 기르는 데 들어가는 경제적인 부담을 덜어주기 위한 금전적 지원이 상당수 포함돼 있다.

지금까지 금전적 지원을 위해 세금이 어마어마하게 투입됐다. 그런데도 출산율은 올라갈 기미가 보이지 않는다. 문제가 무엇일까?

지난해부터 아이를 출산하면 정부에서 '첫만남이용권'을 준다. '첫만남이용권'이란 출산 후 1년까지 온라인과 오프라인에서 다양하게 사용할 수 있는 바우처다. 금액은 아이 한 명당 200만원(쌍둥이 400만원, 세쌍둥이 600만원)이나 된다.

'첫만남이용권' 정책이 발표되면서 출산을 앞둔 많은 산모들이 산후조리원 비용으로 사용하면 좋겠다며 기대감을 보였다. 하지만 기대감이 현실로 이어지는 건 쉽지 않은 일이었다. '350만원→400만원, 500만원→560만원' 등 곳곳의 산후조리원들이 요금을 올렸기 때문이다.

정부의 지원 정책이 나온 뒤 관련 업계의 가격이 인상된 건 어제오늘의 일이 아니다. 경인일보의 보도에 따르면 2019년 경기도에서 도 내 출산 가정에 50만원의 산후조리원비를 지원했을 때도 요금을 인상한 산후조리원의 수가 적지 않았다.

서울시는 '첫만남이용권'과 별도로 9월 1일부터 출생아 한 명당 100만원(쌍둥이 200만원, 세쌍둥이 300만원) 상당의 산후조리 바우처를 지급한다. 서울시의 산모 지원 정책 발표 전 일부 산후조리원의 요금이 인상됐다. 공교롭게도 요금이 인상된 산후조리원이 있는 지역은 정부나 시의 정책 외에 지자체에서 지원금을 주는 곳들이다. 그리고 서울시의 지원책이 발표된 현재는 곳곳에서 내년부터 요금을 인상할 것이라고 예고 중이다.

산후조리원의 조금 이상한 가격 흐름은 2012년에도 있었다. 2012년 2월 산후조리원은 부가세 면제 대상이 됐다. 당시 세금 감면으로 요금이 내려갔지만 잠시뿐이었다. 몇 달 뒤엔 면제 전보다 오히려 요금이 올라갔다.

이러한 흐름은 산후조리원만의 문제가 아니다. 분유도, 기저귀도, 생리대도 그랬다. 면세품이 된 뒤 일시적으로 가격이 내려갔다가 다시 올라갔다. 코로나가 창궐하면서 초토화된 경제를 살리기 위해 전 국민에게 재난지원금이 지급됐을 땐 편의점과 동네 마트들이 가격을 올려 비난의 중심이 됐었다.

노후 보일러를 친환경 보일러로 교체하면 지원금을 주는 정책에서도 비슷한 현상이 나타났다. 일반 보일러보다 친환경 보일러가 더 비싸 지원금보다 돈을 더 지불해야 하는 상황이 발생한 것이다.

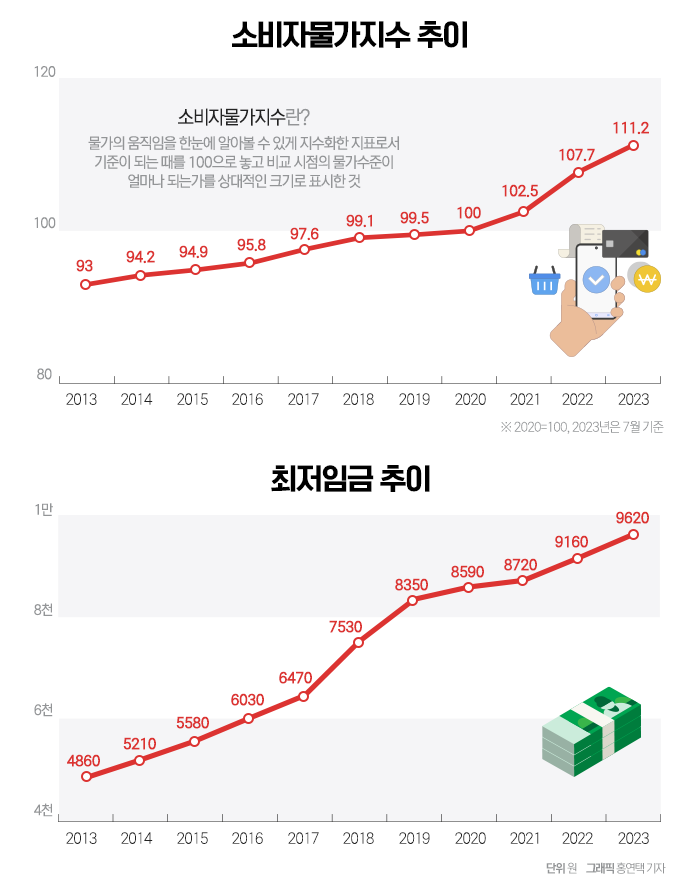

소비자 입장에선 불합리한 현상이며, 꼼수로 느껴지지만 가격을 올린 이들에게도 이유는 있다. 산후조리원들은 가격 인상의 이유로 물가인상과 인건비상승을 꼽는다. 분유 업체는 제품 리뉴얼을 이유로 가격을 올렸다.

불합리한 이유라고 볼 수는 없지만, 그렇다고 가격 인상이 납득이 되지는 않는다. 가장 큰 문제는 타이밍이다. 하필 정부의 지원 정책이 나오고 가격을 올려야 했냐는 부분이다.

우리나라 속담 중에 '오얏나무 아래에서 갓끈을 고쳐 매지 말라'는 말이 있다. 본인은 단지 갓끈을 고쳐 매는 동작을 할 뿐이지만 오얏나무밭의 주인이 봤을 땐 열매를 훔치려는 모습으로 보일 수 있다는 의미다. 비슷한 상황이 반복된다면 아무리 합당한 이유를 내놓더라도 의심을 피하기 어렵다는 사실을 명심해야 한다.

그리고 아무리 좋은 정책이라도 혜택이 엉뚱한 곳으로 간다면 그것은 성공한 정책일 수 없다. 소비자들의 불신이 생기지 않도록 정책을 만들 때 이런 부분까지 세세하게 고려할 수 있기를 바란다.

뉴스웨이 이석희 기자

seok@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글