대다수가 아파트나 빌라와 같은 공동주택에 사는 우리나라 사람들이 집안에서 흔히 들을 수 있는 소리다. 내 집이 아닌 다른 집으로부터 발생하는 소리, 그중에서 참기 힘들 정도로 크게 들리는 것을 우리는 층간소음이라고 부른다.

내가 원하지 않는 시간대에 발생하는 층간소음은 때로 참기 힘들 정도로 고통스럽다. 이로 인해 이웃 간에 고성이 오가거나 심지어 폭행, 살인으로 이어지기도 한다.

환경부 산하 기관인 ‘층간소음 이웃사이센터’에 접수되는 민원은 하루 평균 85건 이상. 덜 민감해서 혹은 어디에 하소연해야 하는지 몰라서 접수되지 않은 층간소음도 적지 않을 것이다.

집에 있다가 갑자기 소음이 들리면 위층에서 발생한 것이라고 생각하는 경우가 많다.

하지만 경기도의 한 아파트 3층에 거주하고 있는 A씨의 사례를 보면 모두 그런 것은 아니다. A씨는 최근 아래층 거주자로부터 층간소음 때문에 힘들다는 내용이 담긴 쪽지를 받았다.

당황했으나 확인해보니 해당 소음은 A씨의 집도, 위층도 아닌 1층 세대의 샤워기가 고장이 나서 발생한 것이었다. 1층 거주자가 샤워기를 교체하면서 A씨와 아래층 간의 층간소음 해프닝은 일단락됐다.

여기서 주목해야 할 점은 층간소음이 바로 위의 층에서만 유발되는 게 아니라는 것이다. 소음은 아래층, 옆집, 대각선 위와 아래층, A씨 사례와 같이 아래층의 아래층 등 자신의 집을 둘러싼 어느 곳에서든 발생할 수 있다.

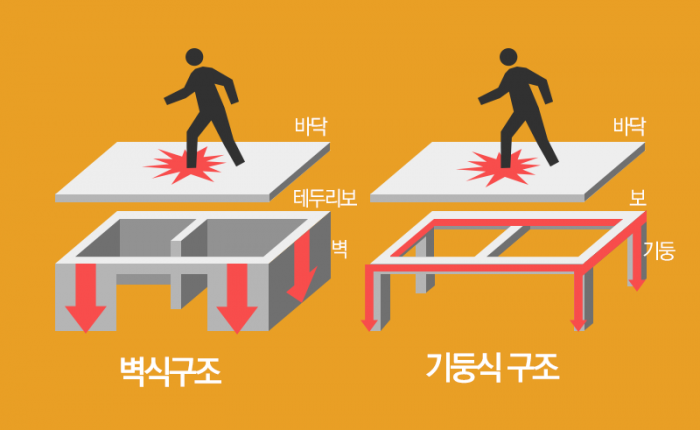

이는 공동주택에 적용된 건설 방식에서 어느 정도 원인을 찾을 수 있다. 우리나라는 주택을 지을 때 대부분 기둥식 구조가 아닌 벽식 구조로 설계된다.

벽식 구조는 기둥식 구조보다 층간소음에 취약하다. 벽식 구조가 층간 접점이 많고 접하는 면적이 크기 때문에 진동과 소음이 더 많이 전달되기 때문이다. 바로 위층을 비롯해 나를 둘러싼 모든 중층의 집들이 우리 집에 전달되는 소음의 원인이 될 수 있는 셈이다.

2009년 국토교통부의 조사에서는 벽식 구조가 기둥식 구조보다 바닥의 두께가 평균 60㎜ 더 두꺼웠는데도 층간소음 차단 효과는 20%나 떨어진다는 것이 밝혀진 바 있다.

그런데도 기둥식 구조가 아닌 벽식 구조로 지어지는 이유는 비용 때문이다. 기둥식을 짓는 비용이 더 비싸다. 그리고 더 오래 걸린다.

기본적으로 건설하는 데 비용이 많이 들어가면 분양가가 올라가는 역효과가 날 수 있다. 건설사 입장에서는 기본적인 비용이 늘어나는데다가 공사 기간까지 길어지면 이익이 크게 감소할 수 있기에 꺼릴 수밖에 없다.

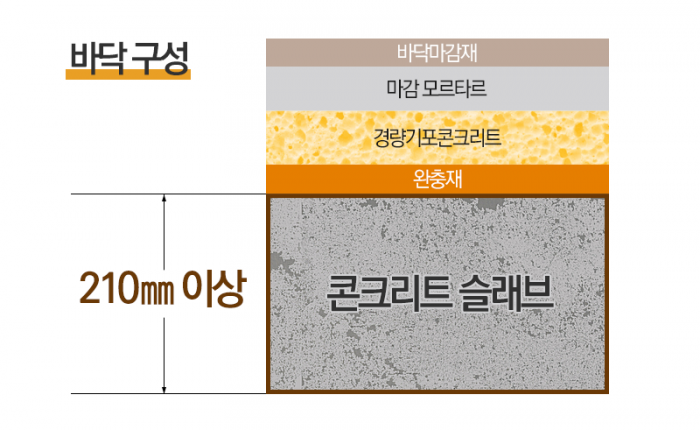

2005년 이전에는 콘크리트 슬래브 두께가 120~180㎜만 되면 아파트를 짓고 허가를 받을 수 있었다. 그런데 층간소음 문제가 슬슬 대두되면서 바닥 두께에 대한 규정이 강화됐다. 바닥의 두께가 두꺼워지면 층간소음이 줄어들 거라고 생각한 것이다.

그래서 2014년 5월부터 적용된 방안이 바닥의 콘크리트 슬래브 두께를 210㎜ 이상으로 짓도록 하는 것인데, 층간소음은 여전히 문제가 되고 있다. 대부분 규정의 최소한에 맞추기 때문이다.

층간소음 문제가 대두되면 으레 ‘이웃 간 배려’를 강조했다. 층간소음을 거주자로부터 비롯된 문제로 보고 원망의 대상 또한 이웃, 주로 위층 세대였다. 건물의 구조부터 층간소음에 취약한데 배려만 강조해댔으니, 싸움 그칠 날이 없었던 것이다.

다행인 것은 2021년 이후 시공되는 공동주택에 대해서는 완공 이후 층간소음 발생 여부와 강도 등을 필수로 측정하도록 규정이 바뀐다는 점이다. 다만 아직 세부 규정이나 일정은 정해지지 않았기 때문에 어느 정도로 층간소음 해결이 가능할지는 지켜봐야 한다.

이제 층간소음은 이웃 대 이웃만의 문제에서 건설 단계로 그 영역을 확장하고 있다. 건설 단계에서 층간소음이 해결되기 전까지는, 원망의 주 대상을 이웃이 아닌 건설사, 그리고 허술했던 과거 규정으로 바꿔보는 것이 어떨까.

관련태그

뉴스웨이 이석희 기자

seok@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글